町おこしの成功例から見る地方創生に向けた取り組みとは

%20(22).png)

まちあげパン太

まちあげの紹介から、WEBマーケティングに携わる方向けに、Web広告に関わる幅広いコンテンツをお届けします。

国土交通政策研究所「政策課題勉強会」によると、2040年までに、20〜39才の若年女性人口が5割以下に減少する市区町村(「消滅可能性都市」)は全国1,799のうち、896にのぼるとされています。それゆえ、国と各自治体は地方創生を目指し、地方への移住や観光の推進など地域を活性化するために様々な活動をおこなってきました。

地方創生に向けた自治体の取り組みは一般的に、町おこしと呼ばれます。

本記事では、まず地方創生の定義を説明し、地方創生の取り組みが重視されるに至った理由について解説します。

さらに、地方創生を目指して取り組んでいる町おこしの中で、成功事例と失敗事例を見ていきましょう。成功と失敗とそれぞれの事例を元に、地方創生を成功させるために必要なポイントを5つ挙げます。

また、自治体が町おこしを成功させるためには、移住や旅行などの需要に対し適切なプロモーションが必要です。町おこしに必要なプロモーションのニーズに応えられる「まちあげ」のサービスをご紹介します。

目次を表示

- 地方創生とは?

1.1 地方創生の定義 - 地方創生の取り組みが重視される理由とは

2.1 地方から都心部への人口流出

2.2 働き方改革によるリモートワークの普及

2.3 地方の豊富なリソースや資源を活用 - 地方創生を目指して取り組んでいる町おこしの成功事例

3.1 長野県阿智村

3.2 北海道東川町

3.3 宮城県女川町

3.4 長野県川上村

3.5 新潟越後妻有地域 - 地方創生を目指して取り組んだ町おこしで失敗した事例

4.1 大型施設を建設したが赤字が続き失敗

4.2 地域で使える電子マネーで活性化を図ろうとして失敗 - 地方創生を成功させるポイントとは?

5.1 豊富な地域資源を活用する

5.2 成功事例をそのまま活用しない

5.3 計画は短期で立てずに中長期で立てる

5.4 人口増加を最終的なゴールにしない

5.5 関係人口を増やす - 町おこしを実施する自治体プロモーションに活用可能なマーケティングプロダクト「まちあげ」とは

6.1 「UNIVERSE」の保有するデータを活用したターゲティング広告配信

6.2 観光・ふるさと納税や町おこしに親和性のあるユーザー層へ向けた広告配信が可能 - まとめ

戦後から増加していた日本の人口ですが、2008年(平成20年)をピークに減少に転じました。ただし人口は減少している一方で、世帯数の総数は増加しています。

単独世帯や夫婦のみの世帯など小規模世帯が増えていることが要因といえるでしょう。さらに65歳以上の方がいる世帯でも単独、もしくは夫婦のみの世帯数の割合も増加し続けています。

※引用:国土交通白書 2020

15歳〜29歳までの若年層が、大学への進学などを目的に東京圏に転出している割合が高く、東京を含めた都心部に人口が一極集中している状況です。

東京圏の大学に進学した方はそのまま東京の企業に勤務する割合が高く、東京圏では転入者数が転出者数を上回る状況が続いています。

逆にいうと、地方では転出者が多く転入者が少ない状況が続き、人口減少が進んでいます。その結果、日本の地方都市の中には、消滅する可能性がある市町村が多く存在します。

東京への人口集中を抑止するとともに、地方での人口減少や少子高齢化の課題に対応した、持続可能なまちづくりを目指す取り組みが必要です。

各自治体は、2015年9月の国連サミットで採択された「SDGs」の理念に沿って、地方創生を目指した町おこしの取り組みをおこなっています。

1.1 地方創生の定義

地方創生とは、人口減少・少子高齢化や都心部に人口が集中してしまう課題を解決し、地方を含めて持続可能な社会の創生を目指す取り組みです。

「内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局 内閣府地方創生推進事務局」では、4つの基本目標と2つの横断的な目標の達成に向けた政策を発表しています。

4つの基本目標

- ・稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする

- ・地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる

- ・結婚・出産・子育ての希望をかなえる

- ・ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる

2つの横断的な目標

- ・多様な人材の活躍を推進する

- ・新しい時代の流れを力にする

引用:内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局 内閣府地方創生推進事務局

これらの政策が目指すのは、人口減少を克服し、将来にわたって成長力を確保し、「活力ある日本社会」を維持することです。

地方創生の取り組みが重視されるようになった理由を、ここ数年の情勢も視野に入れつつポジティブな面とネガティブな面の両方の視点から解説します。

2.1 地方から都心部への人口流出

総務省統計局が2021年(令和3年)10月1日に発表した人工推計の概要によると、日本の総人口は1億2550万2千人で、前年に比べると64万4千人減少しています。1950年以降で最大の減少率を記録しました。

日本の総人口が減少する中、10代〜20代の若い世代が大学への進学に伴い都内に転出する割合は増えています。大手企業が東京23区に集中していることも、地方から人口が流出する要因です。

新卒生の人数は減少していますが、大企業を中心に新卒の採用意欲は回復傾向です。

リクルートワークス研究所の調査によると大卒の求人倍率は2023年卒で1.58倍を記録しています。学生1人に対して求人数が複数ある状態であり、地方から東京に進学のために転出した学生のうち約2〜3割は東京圏内に本社を置く企業に就職しています。

そのため地方は人口流出による過疎化が加速し、地域人口の減少が続いている状況です。

若年層の人口流出によって高齢化が加速して、経済活動が減退するとともに地域の発展や存続が難しくなります。このような課題を解決するために、地方創生を目指した町おこしの取り組みが重要だと考えられています。

2.2 働き方改革によるリモートワークの普及

2020年より新型コロナウイルスの感染が拡大したことは記憶に新しいところです。

緊急事態宣言が発令され、外出自粛やリモートワークが推奨されました。それまで、オフィスに出社して仕事をしていた環境から、場所にとらわれずに働ける環境の整備・普及が進みました。

仕事と休暇(バケーション)を一緒に楽しむワーケーションの概念が広がりをみせています。働き方改革によって、会議やセミナーもZoomなどのツールの登場によりオンライン化されるようになり、オフィス移転や移住する動きも活発化しています。

オフィスの移転先として、様々な地域資源が豊富で、なおかつ都心部よりもコストを抑えられる地方の活用が注目されるようになりました。

2.3 地方の豊富なリソースや資源を活用

中小企業庁がおこなった調査では、都道府県における特産物や観光資源など地域資源の活用は9割程度進んでおり、成果がでています。

一方で、市区町村となると豊富な地域資源を有効に活用できている地域は6割にも満たないことがわかりました。地域資源を活用しきれていない市町村では、マンパワーの不足やノウハウの不足が考えられるでしょう。

地方自治体は、地方創生を目指して様々な町おこしをおこなっています。町おこしで成功している事例をいくつかご紹介します。

3.1 長野県阿智村

長野県阿智村は、環境省が認定した「日本一の星空の村」として知られています。

平成18年夏の星空継続観察において、夜空の明るさを計測したところ、長野県阿智村がランキング1位を獲得しました。

このランキング1位の結果を元に、阿智村では町おこしの取り組みとして「スタービレッジ阿智誘客促進協議会」を設置しました。さらにカメラ機材のサブスクリプションサービスを提供している「GooPass」の運営会社であるカメラブ株式会社とパートナー協定を結んでいます。

GooPassは、星を撮影するためのカメラ機材の貸出や、「GooPass presents 星空写真撮影会」をはじめとするイベント運営をおこなっています。

3.2 北海道東川町

北海道の東川町は旭川空港から車で10分ほどのところにあります。東川町は、高度経済成長期に都心部に転出する方が多く、人口が大きく減少しました。

そのため東川町では、1995年より地域活性化に向けた取り組みを実施しており、人口が少しずつ増え始めています。東川町がおこなった施策は次のとおりです。

- ・写真の町としてイベントなどを通じて宣伝をおこない景観を保全

- ・木工芸の職人によるギャラリーやカフェを展開。クラフトの町としてアピール

- ・カナダやラトビアなど海外の行政関係者や観光業者を招待し、意見交換

- ・観光客や移住者を呼び込むためにアルペンスノーボード国際大会を開催

- ・集合住宅の建設や子育て施設や医療施設の充実。移住者に対し助成や支援をおこなう

観光資源などの地域資源が少ない東川町は、移住者の受け入れを推進したことで、人口減少の課題解決に成功しました。

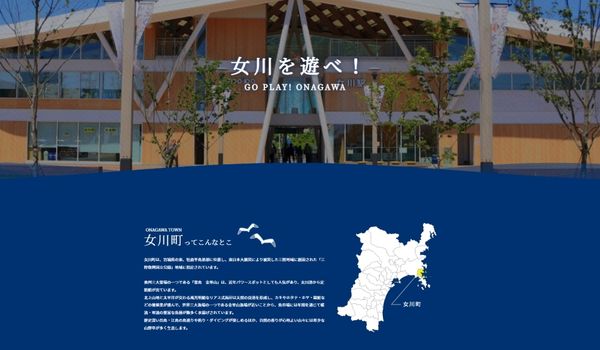

3.3 宮城県女川町

東日本大震災により甚大な被害を受けた宮城県女川町は、町民が復興連絡協議会を立ちあげて町の復興に力を注いできました。復興連絡協議会の名称を「アスヘノキボウ」と名付け、女川町の社会課題解決をミッションとする団体として、積極的に町おこしをおこなっています。

町おこしの内容は次のとおりです。

- ・地域活性化プロジェクトを展開し、創業・起業支援拠点「Camass」を運営

- ・地域外から来た方に女川町で起業してもらうことを目指す

- ・企業・団体・行政の連携を目指し地域全体の活性化につなげていく

- ・女川町商工会や女川町などの地元関係者と連携し、創業・起業に関心のある方や創業・起業した方に対して、相談や支援サービスを提供

- ・女川町で仕事をしたい求職者や働く人材を探したい求人者への就職支援

地域外からのUターンやIターンの受け入れを積極的におこない、融資を含めた支援サービスにより人口減少の問題を解決した成功事例といえるでしょう。

3.4 長野県川上村

長野県川上村は埼玉県と県境の標高1100m以上の場所にあります。厳しい気象条件でありながら、農業の鮮度保持や栽培技術の革新・新規技術の導入を推進したことで、レタスの産地化に成功しました。

さらに各農家に対し気象情報の提供に取り組んだことで、高品質なレタスを全国各地に迅速に届けられる流通システムを確立するに至りました。現在では、レタスの日本一の産地として知られています。

農業の技術革新を積極的におこなうことで、農業後継者の定着という結果を生みました。

川上村は平均年収も高く、後継者の定着や全国トップクラスの出生率により、少子高齢化の対策にも成功しています。

さらに保健・福祉・医療の一元化にも取り組み、一人あたりの年間医療費は全国でも極めて低い水準を維持しており住民の健康維持・促進にも貢献しています。

3.5 新潟越後妻有地域

新潟県の越後妻有地域では、芸術での町おこしを目指して毎年「大地の芸術祭」を開催しており、芸術祭をおこなう地域として有名です。大地の芸術祭は地域で負の遺産になりがちな空家や廃校を、芸術作品として再生利用しています。

最初は町民や議員を含めて、芸術での町おこしは前例のない試みなので理解してもらうまでに相当時間を要したそうです。それが現在では、2018年の芸術祭開催時には約54万人の来場者があり、日本国内のみならず世界各国の方々が訪れる芸術祭となりました。

芸術祭を成功に導くための町おこしとして、地域外から観光や移住目的で訪れる方の受け入れを強化するために、以下のような取り組みをおこなっています。

- ・地域住民と地域外の方が、交流できる場や機会を提供する

- ・地域住民と地域外の方が、協働できるプロジェクトや事業を支援する

- ・地域住民と地域外の方が、共有できる資源やツールを整備し持続可能な発展を支える

公益財団法人「福武財団」によると、2018年の大地の芸術祭では約65億円近い経済効果があったと推計されています。さらに大地の芸術祭の影響により、地域資源の有効活用やネットワークを活用した新たな事業や活動の創出にもつながっています。

妻有地域では、観光客やアーティストを迎えるためにレストランやカフェ、宿泊施設やシェアハウスなどが次々とオープンしました。それぞれの施設がオープンしたことで、妻有地域に訪れる観光客やアーティストと地域の方との交流も盛んになりました。観光と経済の両面で町おこしが成功している事例といえるでしょう。

町おこしは成功事例だけでなく、当然失敗してしまった事例もあります。

成功事例・失敗事例の両方を理解すると、自らの自治体に適した町おこしの方法を見つけられるのではないでしょうか。

ここでは失敗事例をご紹介しますので、町おこしの参考にしてください。

4.1 大型施設を建設したが赤字が続き失敗

地域創生を目指して、大型施設を建設したものの赤字が続き失敗してしまった事例をご紹介します。町おこしの一環として、たくさんの店舗が入った施設があれば人の出入りが増えると目論んで、駅前に大型商業施設を建設しました。

新聞やメディアにも取り上げられましたが、この大型施設は初年度の売り上げですら目標の半分以下しか到達できず、赤字経営が続く状態に陥りました。結局のところ、この施設は県庁舎として活用することとなり、赤字経営のまま商業施設としての役割は終了しました。

複合商業施設の建設は、経営ノウハウや財政計画を綿密に立てなければならず、官民一体となっておこなうべき施策といえるでしょう。

4.2 地域で使える電子マネーで活性化を図ろうとして失敗

町おこしで地域経済を活性化させるために、地域限定の電子マネーをリリースして失敗した事例を紹介します。特定の地域のみで利用できる電子マネーを作り、ポイントを貯めるだけでなく、健康診断の受診やボランティア活動でもポイントが貯められるような仕組みにしました。

電子マネーを活用して、地域の経済の活性化と社会貢献の行動を後押しできると考えられましたが、失敗に終わってしまいます。要因は、加盟店数が少なく、地域住民の認知度が低すぎたことです。事業交付金を投入したにもかかわらず、この取り組みは失敗に終わってしまいました。

2015年に「まち・ひと・しごと創生基本方針」が閣議決定されてから、地方創生が叫ばれています。国や自治体では交付金などを活用し、地方創生を目指した町おこしをおこなっています。地方創生が成功するために必要なポイントは何でしょうか。

ここからは地方創生を成功させるポイントを5つ解説します。町おこしの参考にしてください。

5.1 豊富な地域資源を活用する

地域が持つ資源は豊富にあります。特に自然豊かな広大な土地は、使い方を工夫すると地域資源としての活用も可能です。新しい商業施設やホテル・マンションなどを莫大な開発費用をかけて建設する方法もありますが、施設を黒字で維持し続けるのは難しいでしょう。

町おこしの成功事例でも挙げたように、空き家や廃校など普段は使わずに放置している場所を、有効活用した施策を立案するのも大切です。

5.2 成功事例をそのまま活用しない

町おこしや地方創生の成功事例は様々なところで紹介されており、耳にする機会も多いでしょう。とはいえ、それぞれの地域がもつ魅力や資源、社会課題はそれぞれ異なります。

ほかの地域での成功事例をそのまま真似して町おこしをしようとしても、成功できるとは限りません。成功要因は何なのか詳細を理解したうえで、参考にできる箇所を活用しましょう。

5.3 計画は短期で立てずに中長期で立てる

地方創生を目指した町おこしは、短期間でできるものではありません。町おこしの成功事例として紹介した市町村も、長期的な計画を立てつつ近隣住民や議会、関連企業と調整を重ねつつ地道におこなってきました。

町おこしの計画は、まず地域の課題解決と地域が持つ強みを理解し活用することが大切です。支援金や交付金を使ったプロジェクトになると、費用対効果など短期的な結果を求めたくなります。町おこしは、目的を見失うと失敗する可能性が高まるでしょう。

地域が持つ豊富な資源と魅力を、誰に向けてどのように伝えるのかは、しっかりと中長期的な計画を立てて決めていく必要があります。

5.4 人口増加を最終的なゴールにしない

地方創生が目指すのは人口減少を食い止めることにあります。それゆえ、地方創生の最終目的を人口を増やすことに重点を置き、目標を定めてしまうケースも散見されます。

人口の増加を目的として助成金などで移住促進を図っても、地域に魅力が感じられなければ移住してもらうのは難しいでしょう。地域が持つ資源や魅力を発信して、まずは観光を含めた地域への関心を高めてもらう施策を立てることが大切です。

5.5 関係人口を増やす

宮城県の女川町の事例でも紹介しましたが、町おこしは地域と関わりを持つ方「関係人口」を創出して増やしていく施策が必要です。女川町は、創業や起業などのUターン・Iターン者を増やして、人口減少に歯止めをかけることに成功しました。

関係人口が増えると、それに伴って地域にスキルや熱意を持った人材が増えていきます。

地域が持っている魅力についてしっかりとプロモーションをおこない、協働や新しい事業やイベントを積極的に開催する機会を創出をしていくのが重要です。

「まちあげ」は、マイクロアドが提供している地方自治体に特化したマーケティングプロダクトです。自治体が「まちあげ」を導入することで可能になる点として、以下が挙げられます。

6.1 「UNIVERSE」の保有するデータを活用したターゲティング広告配信

「まちあげ」では、「UNIVERSE」が保有するデータを活用した広告配信が可能です。

「UNIVERSE」は、マイクロアドが自社で保有するオーディエンスデータと、約200以上の第三者企業やメディアから提供を受けている多種多様なデータを独自開発のデータ収集基盤によって統合的に集積分析し、さまざまな業種に特化したサービスを提供する、マーケティングデータプラットフォームです。

ライフスタイル系のデータを含む、「UNIVERSE」が保有するWeb上の行動履歴や位置情報データを分析し、自治体の実施する「町おこし」などの施策に対して、興味関心のある層を捉えた広告配信をすることができます。

6.2 観光・ふるさと納税や町おこしに親和性のあるユーザー層へ向けた広告配信が可能

「まちあげ」は、「UNIVERSE」が保有しているユーザーのWeb上の行動履歴を元に、地方自治体がおこなう施策に興味関心を持つユーザー層に対して広告配信が可能です。

「まちあげ」が保有しているデータには位置情報も含まれます。

実家に帰省した場合や観光で訪れた場所など、各都道府県ごとにゆかりのあるユーザーを捉え、観光・ふるさと納税などに興味関心がある層に対して訴求ができるサービスです。

都市部への人口密集や人口減少により、地方は過疎化が進んでいます。官民一体となった持続可能な町づくりを目指して、自治体は試行錯誤を繰り返しているのが現状です。

町おこしは、成功することもあれば失敗することもあります。成功事例を元に真似しても、地域の特色や資源が異なるため必ずしも成功するとは限りません。町おこしを成功させるポイントを押さえたうえで、地域独自の試みが必要です。

企業や観光客などを地域に誘致する際は、自治体がおこなう町おこしの施策に対し、親和性の高いユーザー層を捉えた効果的なマーケティングを実現する「まちあげ」を検討してはいかがでしょうか。

.png?width=500&height=115&name=logo_machiage_500_l%20(1).png)

%20(500%20%C3%97%20500%20px).png?width=500&name=%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC%20(500%20%C3%97%20550%20px)%20(500%20%C3%97%20500%20px).png)

%20(500%20%C3%97%20500%20px)%20(1).png?width=500&name=%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC%20(500%20%C3%97%20550%20px)%20(500%20%C3%97%20500%20px)%20(1).png)